何だそれは。

ワタクシは取り立てて虫が好きなほうではないのだけれど、

長野県民として知っておかねばなるまい。

行ってみたら驚いたわけですよ。

昆虫資料館が長野の山奥にあるという

何度も近くは通ってはいるものの、資料館自体の存在を知らなかったのですよ。

こりゃ行ってみるしかあるまい。

散歩ツーリングを兼ねて 暇つぶしがてら 立ち寄ることにしてみました。

↓本日の目的地はココ。

地図を見るだけでも山奥だな(笑)

こんなところにどれほどの施設があるというのだ?

バブル時代にこういう山奥に作られた施設が結構あるけれど大抵は廃墟化してるもんなのです。

それが。

今でも元気に営業しているというではないか。

どうせ暇だし それなら行ってみようということになるのですよ、ええ。

たとえその資料館にそんなに興味がなかったとしても。

バイク乗りは目的地よりも道中の道や景色に興味があるのです♪

※「手段と目的を間違えてる。」と言われることが多いワタクシです。

道中は国道で酷道のR143

上田方面に抜けるというスタンダードなルートとしました。

※R143からさらに支線に入るのですが、これがまたわかりにくい。

目的地があるツーリングというのは久しぶり。

当倶楽部ではいつもわーわー言って目についたエリアを走り回ってるだけ、というツーリングが非常に多い。

※それでも長野の山の中には高確率で何か面白いものが見つかるので捨てたもんではないのですが。

珍しく 出立前に紙の地図を見てざっくりとルートを設定し計画を立ててから進みます。

こんな記事もあります▼

とはいえ。

行程のすべての道は何度も通ったことがあります。

長野市からなら距離的には散歩の範囲ですし。

頭の中で軽くシミュレーションしたら道中で地図を確認する必要はほぼないくらいですな。

※さすがに長野昆虫資料館へ続く支線だけは止まって確認したけれど。 看板もなかったし。

ただし。

道中のR143の青木峠は昔から知られた酷道です。

なんか雰囲気が暗くてワタクシはイマイチ好きではない峠だったりします。

というのも。

※トンネル入り口に信号機があるのよ。

R143看板。

このくたびれ具合が道の険しさを物語る。

今どきのデカい車はもちろん、デカいバイクでの通過も結構大変だったりします。

レプリカみたいな足周りが固く、高回転型エンジンでハンドルが低いバイクは結構地獄です。

路面がずっとスリッピーなのでトルクフルなでかいバイクでもスピードが出せないでしょうねえ。

※腕とかそういう次元ではないのよ。

こんな記事もあります▼

こんな記事もあります▼

観光シーズンにはGoogleMapとかナビに騙されて入ってくる県外ナンバーの車が多いです。

そういうドライバーの表情は大抵ひきつっています(笑)

※デカい車に乗り慣れていない人は田舎の峠越えをしようなんて思わないほうがいいのだよ。

そんななので。

大雨の跡や台風の後の通行止めの多さも特筆ものです。

しょっちゅう通行止めになっています。

そのため峠をバイパスするトンネル工事をしたいようだけれどこの国にはそんな金はもう無いのだ。

※それでもワタクシが長野県民になってから何カ所か綺麗にされてはいるのですが。

一応国道とは言え、田舎の峠越えの道なので街灯なんかはほぼありません。

日が暮れたりするとマジで漆黒です(笑)

何かこの世のモノ以外を見てしまう前に なるべく早い明るいうちに抜けてしまうのが吉です。

こんな道なので夕暮れの雨天時とか単独で走ると泣きたくなります。

※そういうときの暗いトンネルってちょっと怖いよね。

トンネルに信号があるのだ。

車がすれ違えないからね。

こういう所を走るのはオフロードバイクが向いています。

田舎の細い道を走破しようと思ったら250ccくらいのオフ車は最強です。

※当ブログの人気カテゴリの「長野の県道。」はみんなこんななので走破記事はオフ車で行くことが多いです。

こんな記事もあります▼

というわけで。

今回の得物はDT200WRとセロー225Wということになりました。

それでもこの日はR143で調子よく走ってたら何度かフロントが滑ってビビったのだ。

※それくらい道が荒れてるってことですよ。雨の後は崖から流れ出た砂がばっちり浮いています♪

対向車と一台もすれ違わないまま、目的地付近の分岐につきました。

とはいえ、この分岐には昆虫資料館の看板すらないので唯一ここでGoogleMapを使い、現在位置をチェックしました。

DT200WRとセロー225W。

R143の脇にあった木材搬出道から。

その代わり、

「落石通行止め。」の立て看板がありました。

でも看板が道路わきに避けてあったので通れると判断して突き進みました。

オフ車なので引き返しても楽だし。

※実際、崖崩れはありませんでした。

というわけで。

R143から名もないような舗装林道に入ります。

R143から先の舗装林道もすごい道ですな。

落ちたらマジで崖下まで真っ逆さまの狭路を進みます。

※デカい車で来るのは非常にハードルが高いと思われます。

なので。

出来るだけ複数で行くことをおススメします。

こういう場所でも林業のトラックが通ってるようですなぁ。

現場の人はスゲエな。

不安になりますが途中にくたびれた昆虫資料館の看板があったりしますので、道が間違ってないことはわかります。

しばらくこのひどい道を進むと、キャンプ場のようなトイレと水場の設備が見えてきます。

ココを目印に曲がると長野昆虫資料館への導入路となります。

結構急坂の曲率の高いコーナーが続きますがしっかり舗装してあります。

※雪降ったら絶対行きたくないけど。

というわけで。

我々は結構なハードなルートを通って、長野昆虫資料館にようやく到着したのです。

いつクマが出てもおかしくないくらいの とんでもない山の中です。

長野市からさんざん寄り道しても100kmもありませんが、山の中度合いはすさまじいです。

こんなところに客なんか来るのかね?

ちなみに・・

さんざん脅しましたが長野昆虫資料館に向かうなら、R143を上田方面から来ると結構まともな道です。

ふつうお人はこちらからアクセスするのがおススメです。

R143からの分岐にしっかり看板もあるし、何より道はかなり整備されています。

※R143は昆虫資料館の入り口の分岐から松本方面に向かうにつれ、次第に本気を出し始めます。

やはりセオリールートというのはあるのですな。

※オフ車だとどっからでも行けるぜ!という感じで気が大きくなりがち。

またこの付近にはワタクシの大好きな長野県道12号線の分岐もあるのだ。

最近「アルプス展望道路。」とか呼ばれるようになっていい気になっているけれど、ただの見通しがいい田舎道です。

※途中に飲食できるとことなんてほぼありませんよ。景色のいい休憩スポットも注意してみてないと通り過ぎちゃうし。

こんな記事もあります▼

資料館の前で

到着して驚いたわけです。

旅をする蝶として知られるアサギマダラが資料館の前庭でひらひら舞っているのですよ。

初めて見た。

昆虫資料館の前には 驚くことに 駐車場には数台の車が止まっています。

先客がいるということですな。

それより驚いたのが、駐車場横に這いえているフジバカマの花壇っぽいゾーンです。

これにたくさんの蝶が集まっているのですよ。

それも、最近どこかで見たような柄です。

この間見た映画の鬼滅の刃の胡蝶しのぶさんの羽織の柄だわな。

アサギマダラ。

渡りの途中らしいけど、これからどこへ向かうんだろうか。

これは渡りをする蝶で有名なアサギマダラですな。

知識的に知ってはいたものの、生きて動いているのは初めて見たわ。

それもたくさんいます。

たまたま渡りの途中のタイミングに合った、ということなのでしょう。

非常にラッキーです。

アサギマダラを年配の研究員さんが優しくとらえて羽にマーキングをしています。

聞けば蝶の移動調査をしているそうです。

※そういえば、アサギマダラの羽に麻薬の密売暗号を書く話がこち亀に合ったね。

蝶が集まるフジバカマは数年前からここで栽培しているそうです。

わざわざ株分けしてもらったものを大事に育ててようやく・・って感じだそうです。

秋の日差しの中、蝶が舞ってるなかでの仕事とは楽しそうですな。

※それが地味な生態調査だったとしても クマがいつ出るかもしれないとしても です。

写真を何枚も取らせてもらってから資料館へ入ります。

入館料金は@300円でした。

最近はこの手の資料館も値上がりしてるんですが非常に良心的な値段ですなぁ。

※結構見ごたえがあるので安いもんです。

昆虫資料館のエントランス。

博物館や資料館っぽくないのよ。

入り口では土足を脱いでスリッパに履き替える必要があります。

受付の先はラウンジになっています。

資料館というよりは何かの保養施設のような印象ですが、それもそのはず。

館長さんに話を聞いたところ、JAの保養施設だったものを買い取って資料館にしたんだそうですよ。

もともと宿泊施設ということで資料館としては変わった形ですが、現在でも立派に運用されているというわけです。

長野にはいろんな虫がいるらしい

※細かい数字失念。

ここでは長野県内で見られるすべての蝶の標本があるということでした。

標本は2Fエリアにびっしりありました。

※元保養所だけにそこかしこが宿泊施設っぽいのがまたよろしい。

蝶の分類は圧巻ですな。

もう何が何やらわかりません。

ワタクシはオオムラサキとかギフチョウ、くらいでわけわかんなくなりましたが、好きな人にはたまらないらしいな。

※バカの壁で有名な養老孟子さん他、虫好きな有名人が何人も来ているそうですよ。

蝶の展示が圧巻。

これが数面にわたってドーンとある。蛾もいる。

また、個人の収集家からの寄贈コレクションもあって大変。

※同じのを何個体分も集める系の人とかデカいのばかり集める人とか集め方に人となりが出てるのが面白い。

ワタクシたちはやりませんでしたが、

資料館周辺を散策して昆虫採集をして再入館も可能だそうです。

※クマもスズメバチもいるので気を付けないといけないそうですが(笑)

お好きな人なら一日中いても楽しいでしょう。

※2時間程度の予定で何やらの取材に来たはずが丸一日いた人とかもいるようです(笑)

子供の遠足先としてもとてもいい資料館ですな。

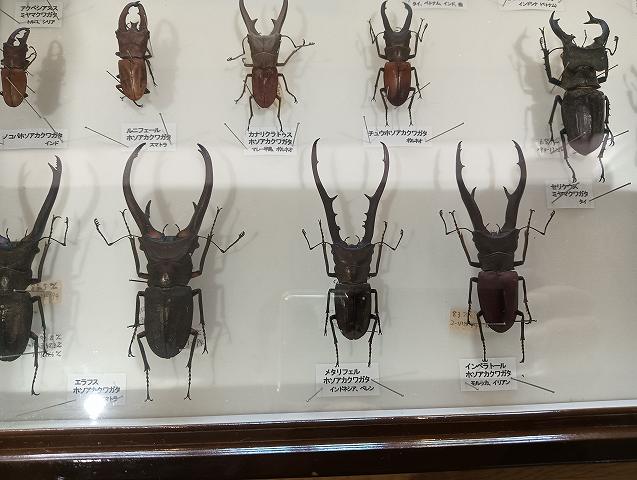

子供に人気の甲虫類もしっかり揃っています。

かつて、ムシキングが流行ったときはさぞ流行の施設だったのではなかろうか。

昆虫資料館の甲虫類。

こんなのが飛ぶんだぜ?虫ってわけわかんないよね?

今はマニアックな人たちだけが訪れているようですが、長野の山の中でひっそりと営業しているのです。

※多分採算取れてないけど自治体の予算で運営してるっぽい。

こういうマイナーだけれどマニアックな施設は極力見ておいたほうがいいのです。

いつ運営が終わるか全くわからないのでいつでも行けると思ったら大間違いですよ。

※県道なども同じですので走れるうちに走っておいたほうがいいのです。

こんな記事もあります▼

ちなみに・・

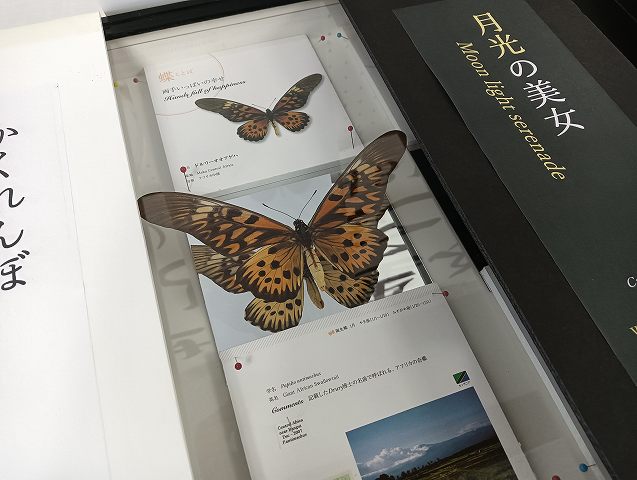

この日は世界の蝶の「蝶言葉。」の特集をしていまして。

世界の蝶と誕生月とか花言葉のような言葉を合わせて楽しむという趣向です。

蝶でそういうくくりを流行らせたいみたいでしたがまだ一般的ではありませんな。

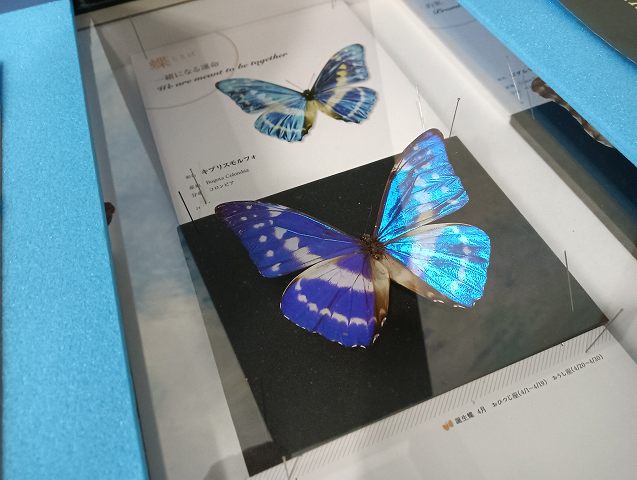

蝶言葉はともかく、蝶の標本が圧巻です。

ココでは自然界で大丈夫なのかという色彩の蝶の現物を多数見ることができます。

このコーナーがとにかく面白かったのよ。

なんたら蝶。

デカい。

このコーナーの全種類の蝶の写真撮ったけれど割愛します。

翅の下に鏡があって、裏側も見えるようになっていたりして、好きな人が展示したんだろうなぁという感じ。

※展示方法が素晴らしく手作り感があってワタクシは結構好きですわ。

ワタクシは昆虫採集の趣味はないのですが、変わった綺麗な蝶なら集めたくなるのも少しわかる気がします。

なにせ蝶なのに羽が透明だぜ?

大人の手のひらくらいある蝶とかいるんだぜ?

メタリックな光沢の翅とかありえないだろ?

※光の加減で光学明細っぽくなるんだろうか。

なんたら蝶。

こんなのに森の中で逢ったら「きゃっ!」とか言っちゃいそうです。

世界は広いな。

世界にはいろんな虫がいるのだねえ。

そして。

昆虫採集マニアというのはどこにでもいつの時代にもいるみたいなのです。

意外と有名人や芸能人、文化人や政治家にも昆虫が好き、という人は多いです。

この施設にはそういう人たちがお忍びで来てたりするんだってさ。

まとめ

とんでもない山の中にありますが長野昆虫資料館はディープな世界で楽しかったのです。

手作り感あふれる展示コーナーもあるのでワタクシは好きですな。

こういうのが学芸員さんたちの手で作られてるかと思うとほっこりします。

文化祭レベル、と悪口言う人がいますがそれが逆に「人が一生懸命作ってる感。」があっていいんですよ。

「お金がないなりに好きなものを一生懸命アピールする。」

こんな素敵なことがあるか。

ワタクシもそういう仕事したいわ。

客なんか来なくてもいいので好き勝手に貴重なものを展示して好き勝手な説明を書きたいもんです。

※よく考えたら当ブログがそうですな(笑)

特に生のアサギマダラは本当に綺麗で感動ものでしたし。

某鬼滅の刃の胡蝶しのぶさんが明白な光のアゲハ蝶の模様ではなく、

少し陰のあるアサギマダラの模様を羽織ってるのが何となく納得できるくらい綺麗でした。

※こういう文章は表現が難しいけれど、マジで生のアサギマダラは一瞬黙っちゃうくらいの綺麗さです。

長野昆虫資料館。

長野昆虫資料館。

長野の山奥でひっそり営業しているのです。

秋の緩い日差しの中、花にたくさんの蝶が舞ってる様子は非現実的な空間ですわ。

偶然とはいえ、渡りの時期にちょうどよく来れたのはワタクシが普段真面目に生きているからに違いないのです。

蝶が渡りの途中という良いタイミングで行けてよかった。

こればっかりは運ですからね♪

アサギマダラ。

いやー動いている個体を見れてよかったわ。

マジで感動したよ、ワタクシは。

長野市からは割と近いし、資料もまとまってるので見分を広げるには良いと思うのです。

※わーわー走り回ってるだけだと知性が不足しがちだし。

実は長野県には博物館とか資料館とかがめちゃめちゃ多いのよ。

個人運営の資料館なんて各街に一個はあるんじゃなかろうか。

そういうのを 冷かしながら ゆっくり楽しんだりするたびも面白そうだね。

※基本的に屋内なので熱い寒いは関係ないしねえ。