これをラジエターシュラウドと言います。

これ実は見た目をよくするパーツではないのですよ。

しっかり役割があるのですが意外と知らない人が多いのです。

ラジエターシュラウドとはなんだ?

ラジエターに走行風を上手く導入するためにエラのように張り出しているのがラジエターシュラウドです。

かつてラジエターシュラウドは古めの水冷のオフ車に多く見られましたな。

一発で水冷か空冷かわかったもんです。

シュラウド付きの水冷エンジン搭載車に比べると、

空冷エンジンのオフ車のタンク回りはツルンとしてて貧弱に見えたものです。

でもシュラウドが邪魔でハンドル切れなくなるのでタンク回りはスッキリしたほうが使い勝手はいいのだよ。

※セロー225Wのハンドル切れ角の大きさは特筆ものだから使い勝手がいいのだ。

こんな記事もあります▼

今どきのオフ車は水冷エンジン搭載が当たり前なのでシュラウドが普通になりつつありますね。

とはいえ。

シュラウドは派手な外見は迫力あるため人気のあるパーツだったりします。

ラジエターシュラウドにはステッカー貼れたりするし、視覚的に非常に目立つパーツなのですよ。

したがってシュラウド付きがカッコいいという人も少なくありません。

ワタクシもDT200WRを選んだのはシュラウドの格好良さに魅かれたところもあるくらい。

※タンクまでフルカバーしていて当時でもとんがったデザインで何にも似てないのが気に入った。

DT200WRのシュラウド。

どこをどう切り取っても贅沢なつくりのDT200WR。

シュラウドつけたほうが売れるってんで、

後期のXR250は空冷のくせにダミーのシュラウドがついてるし、

セロー225もちっちゃいシュラウド状のモノがついてはいますが、

いずれも格好つけのための意味なしパーツと言えましょう。

※意味がないからと言って外すと入れ歯が抜けたお年寄りのように見えてより一層貧相です。

セロー225W。

シュラウドっぽいものが付いてるけれど、デザイン以外に意味がないパーツでもある。

オンロードバイクでは派手なシュラウドをつけているので有名なのはSUZUKIのコブラ(笑)

※実車を見たことがないくらいの不人気車ですがワタクシは結構好きです。

最近のノンカウル系のオンロードバイクはシュラウドもデザインの一環としているようで、

凝った作りのパーツがラジエター周りについてたりしますね。

※こけたら一撃で破損しそうですが。

オンロードバイクにシュラウドが付く、というのは割と最近の文化というか流行なのかもしれませんな。

※コブラは先取りしすぎた(笑)SUZUKIらしい。

そもそも。

ラジエターシュラウドとは、走行風を効率よくラジエターに引き込むためのパーツです。

なので上記のXRは空冷なのに流行でシュラウドをつけてるが意味はないのです。

ちなみに・・

水冷の4stオンロードバイクは冷却ファンで強引に空気をラジエターに当てるのでシュラウドは要らないのかもしれませんな。

VT250FH。

凄まじく地味なラジエター周り。一応樹脂のラジエターガードがあるにはある。

レーシングマシンは走行し続けることが使命なので冷却には走行風を利用すればいいわけで。

レプリカは余計なもんつけると重くなるので、そういう点では効率重視なシンプルな作りです。

水冷2stレプリカは基本的には冷却ファンがないものが多いですしねえ。

※でもラウンドラジエターとか作りが凝っててすごいよ。

ゆえに。

長いことオンロードバイクのラジエター周りは意外とそっけない作りなものが多かったのです。

※カウルで隠れちゃうこともあるので作りこんでも見えないしね。

電動ファン付きのラジエターと言っても、やっぱり走行風をラジエターに当てるのが最も冷却効果が高いんですなぁ。

電動ファン付きのラジエターは基本的には公道用バイク向けってことなのかもしれません。

※発熱量が多すぎる大排気量とかなら別ですが。

ラジエターに効率よく風を当てる

ゆえに信号待ちでは意味がないのです。

オフロード車はラジエター自体を大きくできない車体構成なのですよ。

メインフレームの横に縦に配置されることが多いです。

※DT200WRは200ccのくせに左右分割ラジエターという贅沢な作りです。

小さめなラジエターにシュラウドで走行風を取りこぼさないようにうまく当てて、シュラウドの穴から車外に排出しています。

※だから冬は排出される風が割と暖かい。

水冷2stのオフ車は電動冷却ファンを持ってないものが多いです。

軽量でハイパワーが売りのこのクラス、バッテリーレスにしてまで軽量化を図ったのに冷却ファンを付けたらプラマイゼロですし。

※KTMはオプションであるんだっけか?

ただし。

冷却ファンがないということは、

走行していなければ冷たい風はラジエターにあたることはないのでエンジンの冷却はできません。

そのため、真夏に渋滞にはまるとオーバーヒートします。

また。

ちんたら走ってもあんまり風が当たらないのでオーバーヒートします。

※登りの林道で初心者を引っ張りながらゆっくり走ったら、水温警告灯が点いて驚いたことがある。

当然、ゲロ林道でエンジン掛けたままバイクを押し引きしてても風が当たらないのでオーバーヒートします。

※そういう時は大抵人間もオーバーヒート直前ですが。

いずれも、

ラジエターシュラウドがあっても空気を上手くラジエターに当てられないため熱交換することができず、

エンジンの熱を放出できないため次第に熱がこもってオーバーヒートになるということです。

もう一度書きますが、

ラジエターシュラウドは派手で格好良くても、シュラウド自体に冷却する機能はないのです。

むしろ、走らなければ放熱するどころか逆に熱がこもって冷やされないことすらあります。

ラジエターシュラウドは走ってこそ機能するのです。

※オンロードのカウルに似た感じです。

というわけで。

冷却ファンがなく、シュラウドが付いている水冷2stオフ車乗りは、

冷却も含めて走り続けることができないと本調子は出ませんので、

ライディングだけでなく熱管理も腕の見せ所なのですよ。

ただし。

水冷2stフルサイズオフ車は下手すりゃ1000ccのオンロード車並みにライダーの技量を問われます。

乗るのに極めてハードルが高い難しい種類のバイクですので、初心者が格好だけで買うと大変苦労します。

※ワタクシがそうでした(;'∀')

自信がある人以外は乗らないほうがいいのが2st250ccクラスのオフ車だったりします。

※2stオフ車が早い段階で林道から消えたのは4stに比べて乗るのがはるかに難しく、林道走行において素人には扱いきれないからだと思っています。

ちなみに・・

豪雨の高速を平気で走ってた水冷2stバイクが高速道路を降りたと単オーバーヒートしたのを見たことがあります。

原因は冷却水の不足でした。

走行時は雨で冷却されてたという笑い話です。

※今でも昔の仲間が集まるとこういう話になりますな♪

冷却水はいろんな原因で減りますよ。

2st4stにかかわらず、水冷エンジン搭載車はたまにはチェックしてあげないといけません。

※全交換したのはいつ?マニュアルには交換サイクル記載してありますよ。

こんな記事もあります▼

シュラウドとラジエターの間は埋める

隙間があるとだめなのですよ。

ラジエターとシュラウドの隙間から走行風が逃げるためです。

せっかくシュラウドで捕まえた走行風ですがラジエターを通らなければ意味がありません。

シュラウドが変形したりして、隙間ができると走行風がラジエターを通らずに抜けてしまいます。

これでは冷却に関して全く意味がないです。

シュラウドとラジエターの隙間は転倒などで意外と簡単にできるものです。

※オーバーヒート気味の車両によくあるパターンです。

また。

隙間を埋めるためのゴム板やスポンジが劣化して剥がれちゃうこともあるのです。

※純正でそういう対策をしてる車種は「やっつけ仕事。」ですがな。

その手のマテリアルは経年劣化してボロボロになったりします。

汚いからと言って劣化したシュラウドの隙間を埋めるゴムやスポンジなどのマテリアルを取っ払っちゃうとオーバーヒートしたりします。

ちょっと古めの車の世界では非常によくある冷却トラブルのパターンです。

※中古車では最初からついてないことも多いです。

こういう場合、

シュラウドで捕まえた風をラジエターに導くためのラインを想定して、

何らかの手法で隙間を確実に埋めるとオーバーヒート癖が解消することがあります。

当倶楽部のKDX125SR2号機はレーシングマシンKX125のシュラウドをつけています。

当初は隙間対策を何もしなかったので峠の上り坂で水温が上がりまくりました。

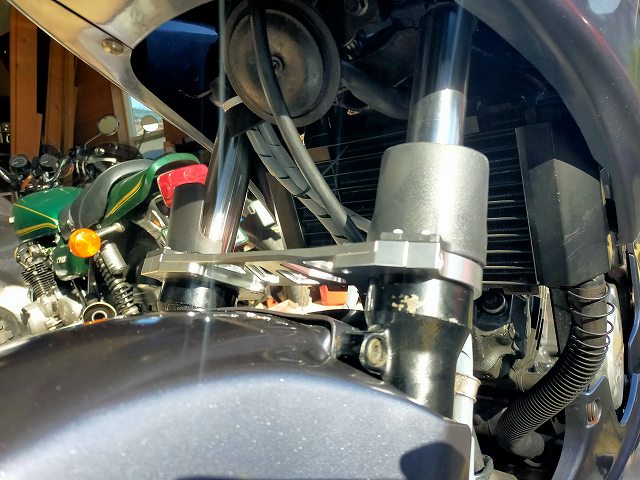

KDX125SR2号機。

この隙間からラジエターを冷やす前に冷気が逃げる。

最初はウォーターポンプが死んだかと思いましたが元気に回っています。

2stオイルの供給が不足したのかと思いましたが問題ないです。

※オイルの変質まで疑ったのですが。

KX125のシュラウドは左右に広がっていて現代風のデザインで格好いいのですが、

シュラウド自体が他車用なので、ラジエターとの間に隙間ができます。

このため、如実に冷却力不足になったというわけです。

なんでも付くからと言ってただ付けただけだと冷却効率が劇的に下がることもあるのですな。

また一つ勉強になりましたわ。

結局、風がラジエターを通る流れを阻害しないように、

ラジエターとラジエターシュラウドの隙間に硬質スポンジの板を入れて埋めて見ました。

テスト走行の結果、

割とまともな水温(90度くらい)に収まったのでこれで良しとしています。

ただし。

走行風の流れを考えてラジエターやシュラウドの配置をしてある純正の設計とは違うため、

シュラウドの放熱穴の位置が最適ではないようです。

ラジエター通過後の空気の排出位置がよろしくないらしく、走行中に膝上あたりにムッとした熱い風が出てきます。

※ちゃんと整流されてるKDX125SR1号機とは雲泥の差。純正スゲエな。

KDX125SR1号機。

すごくスリム。効率よく冷気をとらえて排出してる・・ハズだ。

KX125のシュラウドはかなり左右に広がってるので、

ワタクシ的にはたくさんの風を捕まえて冷やしてるような気がしてたのです。

が。

たくさんの風をとらえても隙間があって風がラジエターを上手く通過しなければ冷却的に意味がないのですな。

また勉強になったわ。

改めて冷却と放熱、熱対策について考えさせられました。

※すべて最近の夏が暑すぎるのがいけないとはいえ、出先でオーバーヒートは情けないので。

こんな記事もあります▼

ちなみに・・

車の世界ではラジエターと冷却ファンの隙間を埋めるのは常識です。

※ファンの風向きが押しでも引きでも、です。

また、ラジエターとグリルなどの外部との熱交換口との接点も隙間があってはいけません。

冷却効率を上げるためにはラジエターへの空気の通り道は極力隙間ないほうがよいらしいです。

余計な空気の通り道はすべて遮断して正しく冷気を導いて熱気を吐き出すルートを確保するということです。

ただ風が当たればいいというわけではないようなのです。

※奥が深い。

ワタクシは旧miniERAターボでさんざん痛い目見たくせに忘れていました。

旧miniはその隙間にゴム板を挟むのが純正仕様です。

ゴム板はラジエターに鉄板ネジ止めです(笑)

ボロいので取っ払ったら水温が爆上がりして焦ったのでした。

ERAターボの冷却で悩んでいた時に、

「エンジンの冷却は整備の基本だ。」

と師匠に思い切り怒られた記憶があります。

※整備中の車のラジエターシュラウドというものをたくさん見せてもらったのでした。

水温は90度以下で安定

まあ本気でぶん回したわけではないのですが。

隙間を埋めるまで峠の登りでは水温が100度以上まで上がっていました。

水温計の制度を疑ったのですが、排出される熱気がオーバーヒート前のそれです。

やばいと思ったので途中で折り返して、下りでエンジン様しながら帰ってきたりしました。

これは心臓によろしくない。

これではツーリングに使えないではないか。

ウォーターポンプはちゃんと動いているし、冷却水も減っていません。

原因がわからなかったのですよ。

そうそう。

当倶楽部のKDX125SR2号機にはサーモスタットが入っていません♪

なので、サーモスタットの故障でもないのです。

※真冬どうしようかと思ったけれど冬は乗らないからいいやということにしています。

で。

シュラウドの隙間を埋めたらそれまで100度を超えそうな勢いだった水温が86.5度で上昇が止まりまして。

「ああ、水温が下がらない原因は隙間だな。」

と思ったわけです。

※この日の長野の気温は35度くらい。

KDX125SR2号機。

暫定版ですが硬質スポンジはボルト止めして金具で暴れないように固定してあります。

KDX125SRの純正のラジエターシュラウドはKX125に比べると左右方向の幅が狭いですが隙間がなく、

ラジエターに取りこぼしなく冷たい空気を送っているようですな。

※斜めにスリットがあるラジエターガード的なパーツが邪魔してるような気もしますが。

ついでに上方向からの風の取りこぼしがないようにアルミ板で簡易シュラウドを作成してみました。

※倒立フォークと当たりそうなのでクリアランスが微妙で、ぶった切ったアルミ板そのままですが実験だからいいのです。

今回は暫定的な措置で適当な素材で隙間を埋めたりしたやっつけ仕事ですが、

もう少し恒久的な素材で導入路を作り直してもいいと思っています。

※ちゃんと採寸してアルミ板で作る予定。

カウルがあるバイクは風の流れまで考えて設計されているのだねえ。

こんな記事もあります▼

まとめ

冷却を考えずにKDX125SRに格好だけ重視でKX125のシュラウドをつけてもいいことないのですなぁ。

もともKDX125SRはもともと夏は冷却力的にきついバイクなんだよねえ。

原付だからしょうがないけれどラジエター片方しかないのに22馬力もあるしねえ。

秋の涼しい日でも二人乗りで戸隠の坂上ると水温警告灯つくしねえ。

※ベースとなったKX125はツインラジエターです。

とりあえず。

今回は隙間を埋めたり、純正にはない上からの空気導入板をつけてみたりしてみました。

走れば隙間アリより効果があるようですが走行風のない信号待ちでは水温が上がりますな。

KX125のシュラウドをつけて冷却効率が駄々下がりしたKDX125SRのKX外装計画ですが、

見た目がカッコいいのでこのまま運用できる方法をもう少し模索してみるつもりです。

KDX125SR2号機。

暫定版なのでガレージに転がってたアルミ板を曲げて穴開けただけです。

ちんたらやってると季節が変わって気温が下がってきちゃいますな。

涼しくなれば真夏の今とは状況が異なるのかもしれません。

それにしても絶好調の1号機があるので比べながら調整できるのは助かる次第です。

同じバイクを複数持ちするという唯一のメリットかもしれませんな。

こんな記事もあります▼

ちなみに・・

エンジン内部のベアリングが死んでても水温が異常に上がることがあります。

2stの場合、クランクケースに水が入ったまま放置したりすると如実にその現象が起きますね。

こうなるとエンジン腰下まで全バラシが必須なのですが、もはやメーカーからはパーツが入手不可能です。

また。

エンジンオイルが古くなって変質した場合も水温が上がることがあるし、

混合気が薄いのにガンガンぶん回しても水温は上がります。

2stの場合は焼き付く寸前は水温が爆上がりしますしね。

ようするに。

水温が適温でない場合は何か問題があるってことですな。

何か現象が起きた場合、原因を突き止めていくのは楽しいのですが、

「パーツ交換するしかない。」

という着地になった場合、

「新品パーツがない。」

という目に遭うのが古いバイクのつらいところです。

当倶楽部のガレージにはKDX125SRの予備エンジンが一基ストックしてあるとはいえ、

すでにKDX125SRのエンジンは貴重になりつつあります。

大事に使いたいものですな。

亀有に行ってきました。

関係ないですが2025年の夏休みは、ツーリングで新潟行って、鬼滅の刃の映画見て、別所温泉行って、仕事して、友人夫婦泊めて、千葉行って、皇居を徒歩で一周して、亀有行って、車で新潟行って、とかやってたら終わりました。

※亀有ではスタンプラリー完遂。記念品Get。