女性に受けるような色合いで失敗したVT250FGからの改善と思われますが一見して凄く地味(笑)

色自体は気に入っているんですが。

それならラインを入れちゃえばいいじゃない。

という話です。

当記事の目次

単色系バイクは地味に見えがち

最近は意外と単色系、多くてもツートーンくらいの色合いも多いのですが。

単色系のバイクは地味に見えがちなのです。

レプリカ狂騒時代のバイクは派手なカラーリングが多かったように思いますな。

車体が車に比べて小さいので目立った方がいいのはわかりますが。

レプリカ時代はとにかく贅沢に色を使ってましたな。

中には

「メーカーが自棄になった。」

「どうしちゃったの?」

「どんな格好で乗っていいかわからん。」

みたいなものもあったりして。

KDX250SR。どういう格好して乗ったらいいんだ?

90年代の頭くらいにはサイケデリックな配色のバイクがあったりしてね。

※ワタクシはエヴァンゲリオン初号機の 悪趣味な 色合いはKDXシリーズからインスパイアされたと未だに思っています。

とはいえ、

昔からバイクは派手だったわけではなくレプリカ以前のバイクというのは意外と地味な配色だったりするのです。

Z1だって茶色にオレンジという意外と地味系ですし。

※でもこの時代にツートーンというのは珍しく派手だったのかもしれませんな。

趣味性が高いだけにバイクの色ってのは好き嫌いが激しいのはもちろん、カラーリングでイメージまで違っちゃいますからね。

昨今のバイクは皆それなりに地味なカラーリングですな。

懐古主義的なデザインにはハデハデなカラーは似合わないというのもあるけれど、

「年寄りユーザーがハデハデなバイクに乗るのは気恥ずかしい。」

ということなのかもしれません。

VT250FH。

いかんせん地味な印象なのはカラーリングのせいかもしれませんな。

※これはこれでいいんですが。

当倶楽部のVT250FHは厳密には黒とガンメタというツートーンなのですが、

遠目には「ガンメタ一色。」に見えて非常に地味な印象なのです。

「ワンポイント位何とかしたいな。」

と思っていたのです。

※でも全塗装は面倒くさい。

同型でも赤白のツートーンの車体色だと結構派手に見えるんですが。

※赤のVTというロゴがブラッシュ文字なのが80年代テイストでたまらない。このステッカー、新品で手に入るなら貼りたいくらい。

ちなみに・・

ワタクシ個人の好みから言わせていただくとCB750Fの青が好きですね。

※確かタンザナイトブルーというカラー名称だった気がします。

初めて見た時、綺麗な色だと思いました。

バリ伝の影響からかCB750Fと言えばFB型の赤。

車体色が赤でタンクラインも赤のFBカラーが人気ですな。

ひねくれ者のワタクシは青にタンクラインも青のカラーリングが好きでした。

FBからはラインも車体と同色になるんだよねえ・・。

銀にタンクラインも銀もあったな。

レアだけど黒にタンクラインも黒というのもあるよね。

※知り合いのOさんが乗ってた。

ワタクシも「限定解除したらCB750Fだな。」と思っていたことがあったのですが、

当時、既に10年落ちに近かったCB-Fは貧乏なワタクシには手が出ないくらい人気がありました。

※バリ伝は既に世界編に入ってたとはいえ。

最終型のFCはもちろんフロント19インチのFBも高くて買えなかったのでした。

※それでもFB中古は55万円だった記憶があります。見積もり取ったのでなんとなく覚えています。

その後、

ワタクシにライディングを教えてくれた師匠がCB-FC(正確にはインテグラのノンカウル仕様。タンクマークが違う)を愛機にしていまして。

限定解除の試験のアドバイスをもらったり、ジムカーナ走りを教わったりしたのでした。

当時、峠でGSX-Rを追っかけまわすCB-Fは超かっこよく見えたものです。

CB1100F。

師匠の個体は赤白ツートーンでした。

彼がいなかったらワタクシはZ乗りではなくCB-F乗りになってたんじゃないかと思います。

ラインが入るとバイクの印象が一気に変わる

Z1以前のバイクは色自体は派手なものもありましたが単色+ラインが基本だったように思えます。

※CB750fourの青メタ系カラーは綺麗ですな。

単色のまんまだとボヤケタ印象になりがちです。

そういうのが好きな人もいますが、なんとなくクラシカルな雰囲気になったりします。

VT250FHのタンク。

ステッカーがないと

CBX400FはCB400fourイメージの単色の赤より、赤白ツートーンの方が売れたんじゃないかな。

実際街中で見かけるCBX400Fは赤白か青白のツートーンがほとんどでしたし。

当時最先端のレーサーレプリカだったCBX400Fですのでクラシカルな雰囲気より、レーシングマシンっぽい色合いが好まれたのかもしれません。

※Z400FXにも単色もあったし、GSX400FSインパルスにも単色はあったのですが。

カラーリングの流行廃りも時代の流れに影響されるのかもしれませんな。

そうそう。

当倶楽部のZ750D1もZ1-Rも基本単色でラインが入ります。

Z1-Rも薄い青銀一色に濃紺のラインが入ります。

※当倶楽部では よく見ると違うけど 「ダンバイン色。」と呼んでいます。

当倶楽部のZ1-Rはワタクシが入手した時点で同やら再塗装されてたっぽいんですよ。

現在、当倶楽部のZ1-Rについている白い外装は、

社外品の軽いビキニカウルに変更する際にワタクシが個人で 高級車であるセルシオの パールホワイトに全塗装したものです。

※一応、当時ついてた外装は全部ガレージに保管してあります。

Z1-Rのタンク。

タンクにラインが入らないと一気にぼやけた印象になるのが不思議。

再塗装の際、ラインが入る前の白一色のタンクや外装は

「なんだかパッとしない。」

印象だったのです。

そこに濃紺の太細二重のラインテープを張ってその上からウレタンクリアを吹いて仕上げました。

完成時の印象は途中経過と印象が大きく違くなりました。

こうしてワタクシはラインテープの威力を思い知ったのでした。

バイクにラインを入れるにはセンスが出るのだ

計算だとしたらデザイナーってスゲエ。

純正のZ1-にRはビキニカウルからテールカウル迄ラインが引かれています。

この辺のセンスが見事です。

※微妙なR部分や突端部、跳ねあがり部のラインを再現するのが結構大変でした・・。

Z1-Rのビキニカウル。

Z1-Rのテールカウル。

ラインは多すぎても少なすぎてもいけないっぽい。

ラインの多さの匙加減と貼る位置はものすごいセンスですよ。

が。

意外なことにZ1-Rのサイドカウルにはラインがない単色仕上げです。

※サイドのラインはシート下の みんなよく割る 細いカウルに入っています。

Z1-Rのサイドカウル。

みんなが割りがちな細いカウルはこのシートにするときは外しています。

これ、計算でやってるとしたらデザインした人凄いよね。

というくらい完成されたデザインにラインを入れるのはセンスが出るのです。

思い付きでバイクにゴチャゴチャラインを入れると趣味が悪くなりがちです。

素人が適当にやって出来るもんじゃありません。

ちなみに・・

当倶楽部のZ750D1は テールカウルはだいぶ色褪せ始めてるけど 緑メタに金色の太さ可変のラインです。

Z750D1のテールカウル。

テールカウルの上部ではラインはつながっていません。

火の玉カラーだとテールカウルの上でラインはつながるんですが。

これもセンスが素晴らしい。

Z1系丸タンクのバイクは単色も良く似合いますな。

※ワタクシが大昔に乗ってた初期型Z2はワタクシの自家塗装の黒一色でカッコよかったし。

丸タンクの国内仕様のZ系バイクで単色そのままのカラーはなかったんじゃないかな。

※輸出用だとZ1000に単色があったような記憶がありますが。

Z750D1のタンク。

これ以上でもこれ以下でもない絶妙さ加減。

昔のバイクはタンクに凹凸が少ないのでラインで化粧してたんですかねえ。

確かにラインが入ると色もデザインも締まるのですな。

Z1000Mk2の北米仕様後期型には四角いタンクに曲線ラインが入った純正色があります。

これは、

「意外とZ1000Mk2の売れ行きが良くないのは米国人丸いタンクが大好きだからだ。」

というKAWASAKIの判断で、

「なるべくタンクを丸く見せたい。」

という苦肉の策だったそうですよ(笑)。

「ほんとかよ、ちゃんとマーケットリサーチしろよ。」

と思うけれど当時のKAWASAKIは大まじめだったハズ。

※でも角タンクを丸にしなかったのはデザイナーの意地かもしれませんな。

で。

Z1000Mk2からモデルチェンジしたZ1000Jの初期型は丸っぽいタンクになったのでした。

※後期型で四角いタンクになったのはエディが大活躍したおかげかもしれません。

こんな記事もあります▼

コブララインという手法

センスを問われます。

でも素人にもできる簡単なライン入れの手法があります。

「フロントからリア迄ラインを入れる。」

たった一本の太めのラインをボディに付けるだけで、

「なんだか急にレーシーに見える。」

様になります。

外人も昔からこの手法で車のカスタマイズをしておりまして。

古い英国車や伊車はもちろん、米車などでもよく見られる手法です。

ACコブラで有名なラインなので「コブラライン。」というと思っていますが違うのかね?

※コブラの場合、センターにちょっとだけ間を開けて二本のラインを入れてます。

似たようなのに旧miniでよくみられるエンジンフードの左右に白いラインの「クーパーライン。」とかもあります。

※レーサーでチューナーであるジョン・クーパー氏のレーシングマシン「クーパークライマックス。」にもこの白い二本ラインはあったので旧miniはこの影響だと思われます。

似たようなボディにラインを入れるパターンはいろいろありますな。

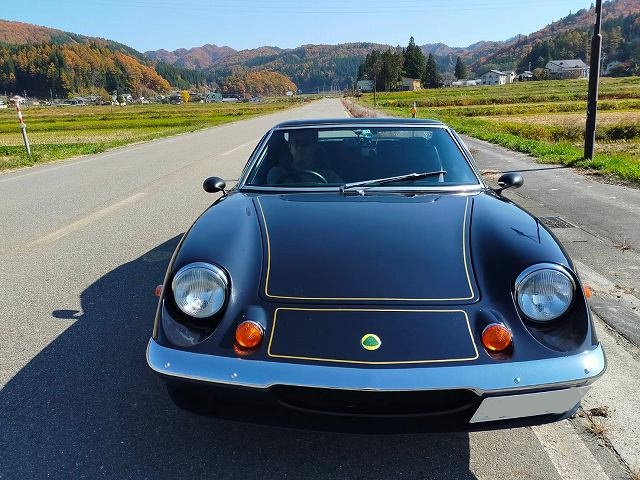

「サーキットの狼。」の風吹裕也のロータスヨーロッパはオフセットしてラインを入れています。

※そのラインの上に撃墜星マークを入れるという派手さ。

ロータスヨーロッパ。

ロータスヨーロッパのラインの入れ方のセンスは絶妙です。

この車もラインが入らないと地味に見えるのですよ。

また、

センターにラインを入れたうえでその左右に細いラインを追加するパターンもあります。

コレはコレで凝っててカッコいいです。

※最近はセンターとその左右迄含めたステッカーが売ってますので間隔を均等にする手間もありません。

いろんなバリエーション・パターンはあるにせよ、ボディ中央にラインを入れるという手法は結構簡単にできます。

何せ真ん中ですので 思慮が浅い外人でも 出来る技なのです。

※それでも正確に中央にラインを入れるのも結構難しく慎重さが必要なんですがね。

当倶楽部の黒&ガンメタでなんとなく地味なVT250FHですが、

「これに白系のセンターラインを入れたら見た目がちょっとは締まるかもしれん。」

と思ったわけですよ。

・・というのが当記事の長い長い前置き。

ちなみに・・

確かXJR400の限定車だったと思うんですが・・。

白いタンクのセンターに青の太いセンターラインとその両脇に赤の細いラインが入った純正色がありまして。

※画像検索したけれど出てこないのでかなりレア・・なのかね?

この色使いに「やられた。」と思ったことを覚えています。

※YAMAHAはこの手のセンスがいいのよ。

当時、ネイキッドブームが一息ついて、ネイキッドなのに速さを求める傾向が強くなり出したころ。

CB400SFのVerRとかそういうのが派生してきた時代です。

のちにライバルのCB400SFにもタンクのセンターに二本ラインを入れた限定車が出ましたな。

ゆえに。

単一系カラーのバイクのセンターにラインを入れるのは割と由緒正しく、古くからある手法なのです。

特にデザイン上のキャンバスとなるカウルのないノンカウルバイクの場合、有効な手段と言えましょう。

凹凸部にラインステッカーは上手く貼れない

センター部が太く、その両脇の細いラインまで一体になったステッカーです。

色はグレーに近い銀です。

※黒&ガンメタなので白だと浮きすぎる気がしたので弱気になった。

買ったのはこれ。

意外と安く印象がガラッと変わるのでコスパはいい。

まずは一番目立つタンクキャップの後部からタンクの上部にステッカーを張ることに。

ワタクシ、正直ステッカー貼りを舐めておりまして。

大きいステッカーなら 高くて貼るのを失敗すると凹むので あらかじめ石鹸水をタンクなどにスプレーしてからステッカーを置き、位置決めするのですが、ラインくらいのステッカーなら直接貼っても楽勝と思っておりました。

こんな記事もあります▼

当ブログでは何度も書いていますがVT250FHはタンクの形状がヘンテコです。

タンクキャップ回りが立体的に盛り上がる形状をしています。

タンクの上部に段があるのですよ。

※エアプレーンキャップを付けたいためにこうなったと思われます。

こんな記事もあります▼

しかも、

タンクキャップ付近の段は曲面になって立ち上がっているというステッカーを張るのに最悪な形状です。

ステッカーを張る際、段差や曲面があるとステッカーの周囲が余ったり足りなかったりして面同士が旨く接着できないため皴になるのです。

※曲面で構成されているヘルメットに大きいシールを貼るのは超難しいのですよ。

こういう場合、

ヒートガンで熱してステッカーを引っ張って伸ばしながらながら作業すると上手く貼れる場合もありますがステッカー自体が熱で伸縮しない素材だと意味がないし、引っ張りすぎたり加熱しすぎたりするとステッカーは意外とあっさり切れます。

※多少柔らかくなるので確実に貼りやすくなるとはいえ。

ヒートガン。

ドライヤーでもいいと思うけれど、たぶんヒートガンのほうが安くて熱くなる。

安いのは2000円くらいで買える。

高性能で温度コントロールできる奴は使い勝手はいいけれど、普通のガレージでは使う頻度は多くないハズ。

いつものようにステッカーを張る箇所をパーツクリーナーで脱脂してから、

ヒートガン片手にステッカーを引っ張りながら貼っていきますがあえなく撃沈。

しっかりガッツリ皴になりました。

※左右のラインもまとめて引っ張るので真っすぐ上手く貼れないんですよ。

VT250FHタンク。

写真だと綺麗に見えるけれどセンターラインの左右にしわが寄ってる。

タンクはいつも目に入る部位なのできっちり仕上げないと常に気になるのです。

ここは後回しにします。

※面倒なことは後でまとめてやる主義です。

こういう時は気を取り直して弱い敵から片付けていけばいいのです。

※ドラクエやウィザードリィが教えてくれました。

にステッカーを張りました。

こういう場所は平らで段がなく、曲面もほぼないので楽勝です。

マメ知識

タンクの様な鉄面なら多少皴があってもネオジム磁石を張り付けておくとステッカー自体が負けて皴が取れることがあります。

あくまで多少の皴ですよ。

※豪快に皴になった場合や曲面でステッカーが余りまくって皴になってるような場合は無理です。

VT250FHのタンク。

タンクの前半部分は平面なのでしわが寄らないから作業が楽。

でも気を抜くと小さいしわが寄る

この作業をする際のポイントは「ネオジム磁石の磁力の邪魔しない程度ににビニールテープを巻いておくこと。」です。

これやっておかないと強力なネオジム磁石をタンクから剥がすときに傷になったりします。

当然ですがカウルなどの樹脂パーツにできた皴はこの方法が使えません。

※表面と背面に超強力な磁石を配置すればできないこともないかもしれません。

とはいえ、

ステッカー内に残った気泡にはこの手法は使えません。

針でステッカーに穴開けて地味に空気を抜くのがベストですが既にステッカーが伸びてるとこの手法も使えません。

※なので石鹸水作戦で内部に残った気泡(実際は石鹸水)を針を指して抜くのが正解だと思うのです。

ステッカー貼りは寒い日にやってはいけません

どうやっても皴が寄るのですよ。

引っぱっても温めてもダメです。

だいぶラインステッカーを無駄にしました(´;ω;`)

※実は一度ラインテープを買い足した。

そもそも外気温がマイナスに近い寒い日にステッカー貼りをすること自体が間違いなのです。

※最初にラインステッカーを張ったのは2023年12月の末。外気温はマイナス5度くらい。

日を改めて温かい日中にやることにしました。

朝のうちにVT250FHを日向に出して置き、

ステッカー自体は当倶楽部の日の当たるガレージの壁に画鋲で止めて日光で温めておきます。

これで少しはステッカー自体が柔らかくなるハズ。

バイクも温められているのでステッカーが伸びて皴が残りにくいハズ。

・・だったのですが、あえなく撃沈。

※各段にステッカーは張りやすかったのですが。

もう嫌になったので、

「思い切って段差部分にはラインを貼らない。」

という強いモノには歯向かわない手法をとります。

これもドラクエやウィザードリィが教えてくれました。人生何が役に立つかわかりません。

というわけで現状着地点。

VT250FHのタンク。

無駄な空間はステッカーにしわが寄って諦めて切り取った個所。

いいのですよ、ワタクシが納得すれば。

空いているスペースにはサイズが合うカッコいいステッカーでも探して貼る予定です。

のりもの倶楽部アルミエンブレム。

もしくは「北信州のりもの倶楽部。」のアルミプレートを貼る。

バージョン違いで5種類くらい量産してあって当倶楽部に来た人のお土産用に革のキーホルダーになっているのだ。

今後、万が一タンクを再塗装する機会があればラインは塗装で入れます。

※ステッカーで曲面がきつく段差があるラインを貼るのはワタクシには無理。

こんな記事もあります▼

まとめ

いいんですよ、自己満足で。

というわけで、

最初の目論見とはちょっと違った着地になりましたが当倶楽部のVT250FHの車体の真ん中にラインが入りました。

VT250FHテールカウル。

テールランプの下側にもラインを入れる凝りよう。

当倶楽部のVT250FHは走る方は純正のままでいいので、見てくれだけの改造でいいのです♪

遠くまで楽に速く走るのにメーカー純正のセッティングが一番です。

※消耗部品や傷んだ部品が手に入らない場合は社外品を使うとしても改造の範疇ではないでしょうし。

なんだかわけわかんなくてカッコいいです。

こんなわけわかんないVT250FH見たことない(笑)

※タンクバッグ付けたら見えないんですが。

とにかくZ1-RやZ750D1と違って盗難リスクが少ない等、対外的に気を使わないのが楽でいい。

ちょいのりもできるし、燃費もいいので結構気に入っていて出撃頻度が高いです。

※当倶楽部にはそんなバイクだらけになってきたので近いうちに整理を計画しています。

今回、イメージチェンジを狙ったラインを入れてみたけれど「飽きたら剥がせばいい。」くらいの気構えなので楽です。

当ブログでは何度も書いていますが、

「ほんっとに弄り方にセオリーがないバイクは好き勝手出来て楽しい。」

ですな。

次は何しようかと思うけれど お金が尽きてきたので もうこれくらいでいいかなとか思ったりしています。

とか言っていますが、

とか細かく直したいポイントはあるのでのんびり行こうと思います。

※両方とも板金作業なのでワタクシにはできないので。

あ、あとブレーキタッチが固すぎ。

当倶楽部のバイクではレバーストロークが最小でロックするくらい効きます。

バイクのブレーキってあんまりカツンって急激に効かないほうがコントローしやすいと思うんですがどうですかね?

パニックブレーキでフロントからコケる人多いんじゃないの?

※と、35年前のバイクの設計について文句言う今更感もたまらない(笑)

あああ。

この手のイメージはベッドに入ってから考え始めると寝付けなくなって、

夜中にいきなりPC開いてパーツ検索したくなるのはそろそろ考え直す時期に来ているのかもしれません。